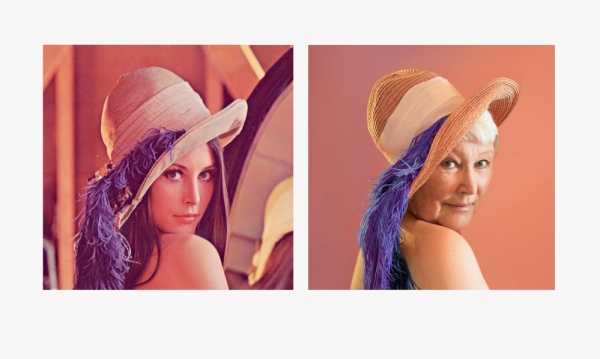

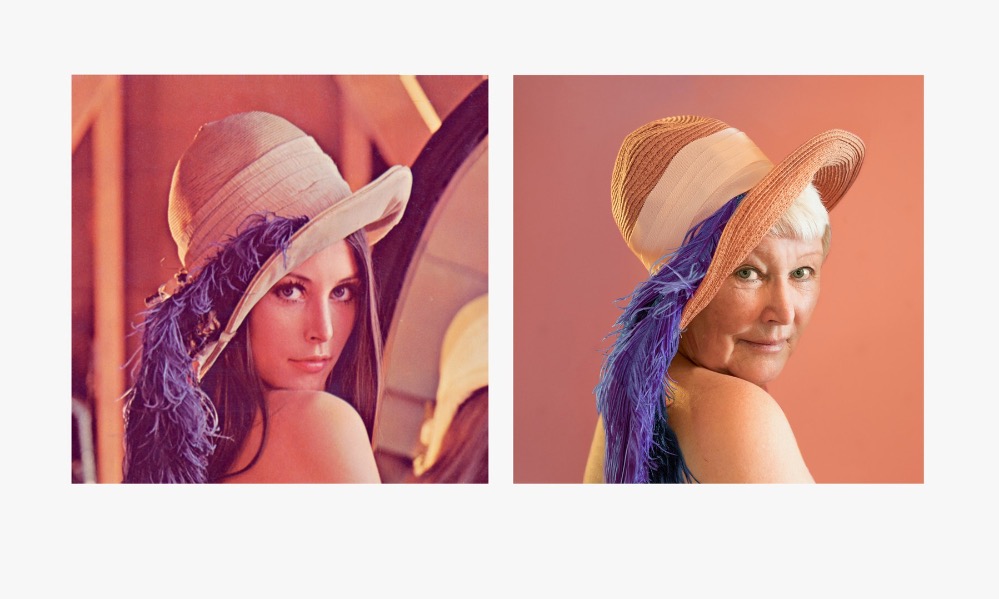

她被称为互联网第一夫人,她是JPEG“代言人”,她叫Lena

每个做过计算机图像处理的人,都认识 Lena Forsen。她是70年代一本瑞典杂志《花花公子》的模特,她在杂志上的一幅照片被 USC 的两名研究员用来测试一个图像压缩算法。从那一刻直到今天,这张照片都是图像处理领域里最常用的测试图。图片被起名叫 Lenna。她甚至有时被称为互联网的 First Lady。

Lena 本人知道这些事,但从未离开过自己的生活轨道。她不懂计算机。她儿子试图给她解释过,她还是搞不懂。这次《连线(Wired)》杂志几经周折才采访到了临近暮年的她。

还给她拍了一张同样姿势的照片。两张照片相差了 46 年。

每天早晨,Lena 都会在专门为“互联网第一夫人”设计的、镶嵌有黄铜件的木制壁炉挂钟下醒来。

二十多年前,成像科学与技术学会(the Society for Imaging Science and Technology)将这件礼品赠予她,以表彰她在塑造我们如今的数字世界中的关键却又令人完全意想不到的作用。

在一部分计算机工程师眼中,Lena堪称神话般的人物,其名气甚至可以与苹果公司联合创始人 Steve Wozniak 或者 Facebook 创始人扎克伯格比肩。无论你是否认识她,肯定都用过由她的照片创造出的技术;你拍的几乎每一张照片,访问过的每一个网站,甚至曾经分享的每一个表情包,都有 Lena 做出的一份贡献。如今,这位已经 67 岁的退休老人正平静地生活在自己的家乡瑞典,这种与耀眼名声之间的巨大反差令她格外神秘。

70年代,21岁的 Lena 以11月小姐的身份登上了《花花公子》杂志——当时的她,仅身着一顶插有羽毛的太阳帽、靴子、长筒袜,挽着一条粉红色的蟒蛇。(根据她提议,《花花公子》的编辑们在她的名字里多加了一个“n”,写作“Lenna”,用以提示正确的发音。她解释道,“我不希望被叫成 Leena ”。)

约六个月后,南加州大学的信号与图像处理研究所(the University of Southern California’s Signal and Image Processing Institute)拿到了这幅作品的副本,当时 Alexander Sawchuk 和他的团队正在寻找一张新照片来测试自己的最新压缩算法。这种算法,将使得体积庞大的图像文件更易于管理。Lena 的照片混合了折痕、色彩与纹理等复杂元素,因此使其成为算法测试的完美选项。研究人员们撒掉了插页的上三分之一部分,通过一组模数转换器进行处理,并将得到的 512 行扫描结果保存在自己的惠普2100上。

这支来自南加州大学的团队自豪地向实验室参观者们发放了副本,很快,这个因裸露肩膀而显得极为性感的年轻模特形象就成为了行业标准,被转发且分析数十亿次,并最终成就了我们如今所熟知的 JPEG 格式。根据伊利诺伊大学工程学院编辑 James Hutchinson 的回忆,Lena 对于工程师们来说,如同“曾在二次世界大战时激励过无数战壕中的美国士兵的 Rita Hayworth 。”

工程师们开始为她写诗,并将自己的艺术风格融入到她的肖像当中,甚至把这类中央有折痕的图片统一赋予了适合文艺复兴时期肖像的昵称——Lenna。在1973年的电影《傻瓜大闹科学城》中,当主角在 2173 年醒来时,面前就摆着几幅需要识别的照片——包括斯大林、戴高乐以及 Lenna 。如今,虽然她的形象主要出现在媒体研究课程的教学大纲和编程论坛上,但人们仍然普遍将其视为一段不可磨灭的互联网发展历史。

然而,除了被计算机科学家们所疯狂崇拜之外,“Lenna”同时也一直是争议的源头。罗切斯特理工学院现任校长 David C. Munson 就曾于1996年写道,“我听说女权主义者们认为这个形象应该退役了。”然而,二十多年后的今天,Lenna 仍然无处不在,甚至来自弗吉尼亚州的高中毕业生Maddie Zug 还在《华盛顿邮报》专门撰写了一篇专栏文章。她解释称,这张照片引起了班上男生们的“性评论”,而将其继续纳入课程也正是存在更广泛的“文化问题”的一大实证。

加州大学洛杉矶分校的数学教授 Deanna Needell 在大学中也有着类似的记忆,因此她曾经在 2013 年与另一位同事发起了平静的抗议:她们获得了男性模特 Fabio Lanzoni 一张脸部特写图片的使用权,并将其用于自己的影像研究。然而,对这个问题持最严格反对意义的当数影像技术评论家、《极乐男权》一书的作者 Emily Chang。她在此书开头的章节写道,“Lena 照片的大量传播,可以看作是科技行业内一种趋势性行为。在如今的硅谷,女性仍然扮演着二等公民的角色,而大多数男性都对此视而不见。”对于 Chang 来说,Lenna 插页被扫描下来的那一刻,“科技的原罪”就已经正式铸成。

但在这场关于 Lenna 的辩论当中,明显遗漏了一个重要的声音——即Lena本人的意见。她第一次,同时也是最后一次接受美国媒体采访是在1997年,也正是在这场会议上,她得到了自己心爱的壁炉挂钟。(《连线》此前曾经发表过一篇关于此次采访的短文,题为《当网络明星遇见极客粉丝(http://www.lenna.org/wired_backups/4000.html)》。

影像科学与技术学会前任主席 Jeff Seideman 回忆,当时 Lena 的出席在会上引起了同僚们的轰动。他在采访中指出,“这听起来很傻,但当时人们确实震惊于居然真的有 Lena 这个人。其中不少人盯着她的照片看了 25 年,最终才选定将她作为测试对象。”自那时以来,互联网经历了快速发展,囊括了数十亿用户以及数万亿张照片,人们已经不再关心 Lena 的照片曾经拥有怎样的传奇故事,她的形象又引发了怎样的争议。

约一年前,笔者开始了自己对 Lena 的追寻之旅。对于这样一位互联网第一夫人,她的身份实在太过神秘。经过一系列徒劳无功的搜索之后,我发现她最后一次出现在公众面前是2015年——当时,她担任了魁北克市图像处理行业大会的“特邀嘉宾”。从此次会议留下的照片来看,她仍然保持着年轻时夺目的风采,充满自信地站在舞台之上。笔者联系了会议的组织者,但他们说已经没有她的联络方式,而且当时负责会议策划的人已经去世。最后,会议主席 Jean-Luc Dugelay 同意了我们的联系请求,不过他警告称 Lena 可能会拒绝采访。他在回信中写道,“她现在不想跟这些事扯上关系。”

就这样,笔者在斯德哥尔摩的炎炎夏日里,前去探访这位“技术原罪”的当事人、Sawchuk选中的数字图像“夏娃”。她把采访地点定在了Stureplan,这是一座繁华的中心广场,位于斯德哥尔摩的高端商业区。我在一座巨大的蘑菇形市政雕塑下等她。放眼望去,周遭的建筑物树立着数字广告牌,其中三星 S9 Plus 广告片正在宣传内置的高分辨率摄像头。

不一会儿,两位老妇人从一条小巷里走了出来,Lena 带着她的一个朋友。她身着黑白相间的印花裙和一双粉红色的勃肯鞋。虽然已经白发,但她把头发紧紧向后梳起,并配上了优雅的发簪。她伸出手说道,“你好,我是 Lena 。”我们一起走进附近的一家商场,在咖啡厅的安静角落里安顿下来。Lena 点了一杯热咖啡,擦了擦眼镜,开始向我讲述她的故事。

我们从最早的故事开始。高中毕业后,Lena 搬到了美国,住在一位亲戚家并打零工支付住宿费用。她本来只打算留一年,却一待就是八年。到 1971 年,她前往芝加哥、结了婚并且努力维持着生计。她的丈夫当时鼓励她与当地的模特经纪公司签约。她说,“我个子太矮了,很多衣服都撑不起来。但我接到了一些珠宝以及产品目录的拍摄工作,之后又接触到了《花花公子》杂志。他们当时想拍一张我嘴唇的照片来当杂志封面。”在此之后,她被介绍给一位名叫 Dwight Hooker 的摄影师,后者询问她愿不愿意拍一点“花花公子式的照片”。她在采访中表示,“我真的不太明白他们在说什么,但我丈夫认为这样很酷,而且能带来不少收入。那时候我手头确实比较拮据。”

在她的插页照片出版之后,Lena 拿到了绿卡、离了婚并有了新的男朋友。《花花公子》杂志随后邀请她前去 Hugh Hefner 位于比佛利山庄的住宅,但被她拒绝了。她解释道,“但最终我们还是被迫到了那边,看着早上穿着睡袍的Hefner。他想让我到加利福尼亚发展,但我并不感兴趣。我没有那么大的野心。”

相反,她和她的男朋友搬到了纽约州罗切斯特,并以柯达模特的身份工作。她成为该公司的“Shrleys”之一——意为美丽的女性,她们的照片将被用于校准彩色胶片。(这个名称来自第一位担任该职位的女士 Shirley Page。)这是一份轻松的工作,朝八晚四。下班之后,Lena 有时候还会到当地的万豪酒店兼职做一名调酒师。

在那段时间拍摄的一张照片中,她随身带着一本书与一把伞,在一台柯达Readymatic Processor Model 420旁边摆出诱人的姿势。在另一张照片中,她则出现在柯达公司 1973 年的照片目录封面上,拿着摄像机与麦克风面露微笑。另外,施乐 7700 的使用说明书上也有她的身影,Lena 睁大双眼盯着复印机打出的图片,好像在机器中、在印纸上看到了另一个自己。

图:上世纪七十年代,Lena曾经担任模特。她的照片最终出现在柯达与施乐与图像相关产品的目录封面上,而她为《花花公子》拍摄的照片则出现在一篇关于图像处理课题的博士论文当中。

事实上,Lena的形象在这特殊的历史时期得到广泛传播,绝对不只是一种巧合。上世纪上半叶,曾经大量参与到计算机相关行业中的女性群体成群结队地离开科技领域,这是因为当时计算机正在由一种被视为低微的工作逐渐转化为受到男性青睐的高脑力要求岗位。

技术历史学家与《编程化不平等( Programmed Inequality)1》一书作者 Marie Hicks 指出,“在 1973 年,当她的照片进入实验室的那一刻起,有成百上千的女性被排挤出科技研究领域。这一切的发生都有一种必然的根源。即使他们没有使用 Lena 的这张《花花公子》插页,也必然会选择另一张漂亮的白人女性照片。《花花公子》的事情引起了我们的注意,但更重要的是,这标志着整个计算行业正在发生一场根本性的变化——代表着这一领域将只由部分人,而非所有人主宰。”

通过在《花花公子》杂志与柯达的工作,Lena 还意外成为“神秘姐妹花”中的一员。事实上,在十九世纪后期,巴黎的殡葬师们也曾被一位不知姓名的年轻女子所吸引。她在塞纳河畔遭到抢劫及杀害,但她的美貌引得人们开始为其制作死亡面具并大肆销售这类复制品。他们将她称为塞纳河的陌生女子——L’Inconnue de la Seine。在接下来的半个世纪中,她的面具激发了无数艺术家与小说家的灵感,同时也被用作急救人体模型的脸模。

同样的,在二十世纪初,模特 Audrey Munson 的身体也被照搬到世界各地的铸铁与大理石雕像中。虽然她在自己的短暂职业生涯中曾经非常知名,但后来很快从公众视野消失,并在死后以几乎完全匿名的形式留下了同样不可磨灭的形象。Munson 的肖像至今仍然点缀着纽约市的诸多桥梁与建筑物,但直到现在,绝大多数人都从来没有听说过这位女性和她的故事。

Munson 与 L’Inconnue 代表着一个更为庞大的群体,后继者们的图像被用于校准二十世纪照片与胶片的色彩。这些女性自身也给相关技术带来了极大的塑造作用:在二十世纪五十年代柯达公司首次使用 Shirleys 模特时,全体成员都为白人,因此柯达胶片很难真实地还原色彩更深的肤色。(直到二十世纪九十年代,柯达公司才开始使用多种族 Shirleys 模特。)同时,Shirley Page也已经从公共记录中消失;NPR虽然花了几个月时间找寻,但最终还是无功而返。

这样的趋势一直持续到二十一世纪。Suzanne Vega 根本不知道自己的声音被录制成了世界上第一段MP3,直到她孩子某位同学的父亲祝贺她成为“MP3之母”。而到二十年后,配音演员 Susan Bennett 接到了一通电话,因为有朋友想知道为什么苹果手机的全新语音助手听起来跟她的声音如此像;事实证明,Siri 使用的音色正来自 Bennett 。通过对这个奇特家族的观察,我们发现这些女性的形象与声音早已与技术高度融合——尽管她们的名字、思想以及生活并没有得到人们的关注。

让我们再把话题转回到 Lena 身上,直到现在,她仍然对自己的形象感到困惑。她回忆道,“当我在魁北克生活时,就曾经有个女孩找到她,表示「我可能记得住你脸上的每一个雀斑」。那个女孩非常激动,「哦,你是真人,真的有你这么个人」这太疯狂了。”但在交谈中,她向我讲述了她的人生故事,回顾她从美国到瑞典的旅行,她的婚姻和工作,她的孩子及孙子一代的生活。这一切都清晰地证明,如果说《花花公子》的插页代表着一段奇特的脚注,那么她的生活早已脱离了这段脚注,或者说人们根本就没有把二者联系起来,也没有人想到应该把这一切告诉她。

当我问她是否听说过最近关于她形象的争议时,她对于自己的照片有可能伤害或者阻止年轻女性参与科技行业的说法感到非常震惊。我给她发了一些关于 Lena 的评论文章,随后打电话询问她对这些观点的看法。她说这张照片的内容非常有限,保留的部分只展示了她的肩膀,因此她不太明白这到底有什么可争论的。Lena 表示,“我在文章里读到了 Lena 这个形象如同班上唯一的一个女生,我能明白这种感觉,她会成为人们议论的焦点。也许他们所纠结的一直都是完整的照片。”

图:2019年1月13日,Lena在她位于瑞典南泰利耶的家中拍摄的照片。

Lena 对于 Sawchuk 以及其他技术从业者对她形象的使用并没有任何不满;她表达的唯一遗憾,就是她没能因此得到应有的补偿。在她看来,这张照片代表着一项巨大的成就,但它就像头彩一样偶然地落入了她的生活。她表示,“我为这张照片感到骄傲。”

她的这种感觉显然有道理,毕竟与众多从事技术行业的女性不同,Lena至少得到了承认,甚至因为自己的贡献而得到了重视。Hicks 指出,“她完成了自己的工作,而后人们开始以更简单的方式使用这张照片,如今她成为这种不朽的一部分,永远存在于机器的设计当中。而这也正是对技术偏见抱有担忧的人们所关心的问题——科技行业正在故意围绕一组特定的权力关系进行系统设计。”

正如 Lena 的身份已经被从“ Lenna ”形象当中剔除出去一样,“Lenna”已经不能说是这位真实存在的女性的一部分。经过几十年的传播,其中的细节变得愈发模糊,时代与地点更加难以回忆,但她的形象却在几代工程师的努力下变得越来越丰富。

来自瑞典的 Lena 正在努力阅读关于“ Lenna ”的文章,但却慢慢忘记了自己的真实故事。她指出,“这一切已经变得极为遥远”。她的儿子正好从事科技行业,他偶尔会向母亲解释她的形象是如何被使用的,又带来了怎样深远的影响。她最后表示,“他每天都跟像素打交道。我弄不明白这些事,但我觉得我应该是做得不错。”

好文章,需要你的鼓励